Childcare Services

發揮社工專業 帶領全職幼兒媽媽參與創作《偕同》刊物 及提升自我效能感 (Chinese only)

發揮專長.以畫筆支援家長

2019年,Mani的兒子剛入讀N班,為了解孩子進入新階段的照顧技巧,便參加由學校社工舉辦的子女管教小組。「當時學校因為社會狀況而停課,我便致電通知Mani將會順延小組活動,並慰問她和孩子的狀況。言談間,她透露自己曾從事插畫工作,後來為了照顧兒子便放棄事業,閒時也會在網絡上以畫作記下為人父母的苦與樂,為其他家長打氣。當時我剛好要找一位設計師負責《偕同》的封面插畫,既然插畫是Mani的專業和興趣,而她的理念亦與團隊一致,所以我便邀請她合作。」「愛.孩子—在學前單位提供社工服務先導計劃」的駐校社工陳美如姑娘笑指這次通話竟造就了一場有意義的「共創」。

共建共創.Mani與「愛.孩子」團隊開展合作

「愛.孩子」團隊與Mani十分合拍,不用多作解釋,Mani便懂以合適圖像演繹該期主題。後來因有讀者建議在刊物加入親子遊戲活動,於是團隊便增設「偕同小遊戲」,讓親子一同玩樂,Mani也會與團隊一起搜集資料及擬定遊戲。「Mani本身有創作親子手作的經驗,所以很容易便想到一些有趣的迷宮、連線及填色玩意。另外,團隊在本學年運用幼兒健康(Children Well-being)的概念,以加強孩子的情感和美感發展,所以亦由《偕同》第17期起增設「美感專題」,Mani則幫忙設計配合主題的手工活動,引導孩子認識美藝知識及發揮創意空間。」陳姑娘說。

社工專業.讓Mani在團隊工作中助人自助

由一位全職媽媽及服務使用者化身為《偕同》插畫師,Mani感覺尤其開心,因為她早已將生活大部分時間和精神投放到家庭上,沒料到這次合作卻給她機會重拾興趣,善用專長,所以每當《偕同》得到正面評價,都對是她能力的肯定。「參與《偕同》的工作不但豐富了我的育兒知識,更讓我可與團隊一起發放正能量,真是別具意義。」Mani更笑說自己也是《偕同》的忠實粉絲呢!

其實全職家長大多缺乏支援,偶爾遇上子女不聽話時就更感挫敗。因此,陳姑娘認為讓家長一同參與「愛.孩子」的工作及其他義工服務,可提升他們的自我形象:「好像Mani參與《偕同》的插畫工作,既能延續她的平面設計及插畫夢想,也可從助人自助的過程中獲得更多成就感及能力感,建立正面價值。而我亦從Mani身上更立體地認識到全職家長的不同需要,有助「愛.孩子」團隊優化及對焦服務,提供相應支援。」

讀者稱讚.努力得到肯定

整個團隊的努力亦得到肯定,從每期《偕同》網上問卷收集得到的讀者回饋可見有家長稱讚《偕同》內容「貼地」、插畫精美及可增進親子互動等,甚至成為《偕同》的粉絲。學校也將《偕同》的活動資源應用於教學及個別訓練中,並推介此書刊予家長。凡此種種皆有助家長認識「愛.孩子」的服務,有助達至及早識別有福利需要的孩子和家庭,迅速作出介入支援的目標。

《偕同》電子刊物的設計出版,因為家長Mani的參與而更具意義,「愛.孩子」團隊希望未來有更多機會可與家長彼此同行,互動共創。如欲閱覽每期《偕同》的內容,歡迎瀏覽:http://www.skhwc.org.hk/zh-hant/services/main/1/?sub_id=139。

Read

Rehabilitation Services

【復康服務】「疫境」中的及時雨—「疫境自強現金支援計劃」(Chinese only)

基層復康人士生活困窘

2020年初,本地疫情首次爆發,由於當時疫情嚴峻,在社會福利署有限服務指引下,香港聖公會福利協會屬下的屯門精神健康綜合社區中心—樂喜聚的偶到及部分實體活動也須暫停,而社工便持續透過電話、視像通話等方式與會員聯繫,關心會員的生活及情緒狀況。「那時,我們得悉不少來自低收入家庭的會員根本買不到,甚至負擔不了昂貴的防疫物資。然而,他們亦要外出工作、購買日用品或覆診,所以只好不斷重用口罩。此外,部份顧主對精神復康人士存在偏見,加上持續多時的疫情令市道轉差,很多會員也找不到工作,亦有些本來從事清潔、餐飲、運輸及保安行業的會員也率先成為裁員、減薪的對象,陷入失業及開工不足的困境。凡此種種皆增添他們的經濟及精神壓力,引發失眠、抑鬱及焦慮情緒。」屯門精神健康綜合社區中心—樂喜聚督導主任陳楚霞姑娘嘆指疫情實令會員的生活雪上加霜。

因時制宜 提供適切支援

「為了關顧會員的健康和精神狀況及解決他們的燃眉之急,福利協會的復康服務單位於2020年4月至10月開展了『疫境自強現金支援計劃』,並獲科栢集團行政總裁岑啟基先生及朋友和合源慈善基金慷慨捐出港幣20萬元。陳姑娘指計劃主要幫助屯門區內受疫情影響而開工不足或失業,同時又未有申領綜援或其他援助金的低收入個案、家庭及單親家庭等會員,為合資格申請人提供一次性上限為港幣5,000元的即時現金津助,以幫補其生活所需及購買防疫必需品等。社工亦會持續跟進受助個案的生活狀況,適時提供情緒支援及輔導。

社會關愛 帶來新的盼望

年近60的阿嬅是抑鬱焦慮症患者,數年前獲轉介到樂喜聚接受服務。多年來,她也藉著剪髮這門手藝賺錢養活家人,惟長期站立工作卻令她的雙膝勞損,不能久站,此外她還患上網球肘,有時發作起來,更是痛得連剪刀也拿不起。縱使生活逼人,阿嬅未有申領綜援,寧願自力更生照顧家庭。可是一場疫情令髮型屋的生意大受影響,阿嬅也因此數個月沒有收入。經濟壓力,加上擔心家人及自己染疫,本已令阿嬅壓力大得透不過氣來,禍不單行的是她的妹妹也確診癌症,四方八面的噩耗終使她的病情復發,情緒極為低落。

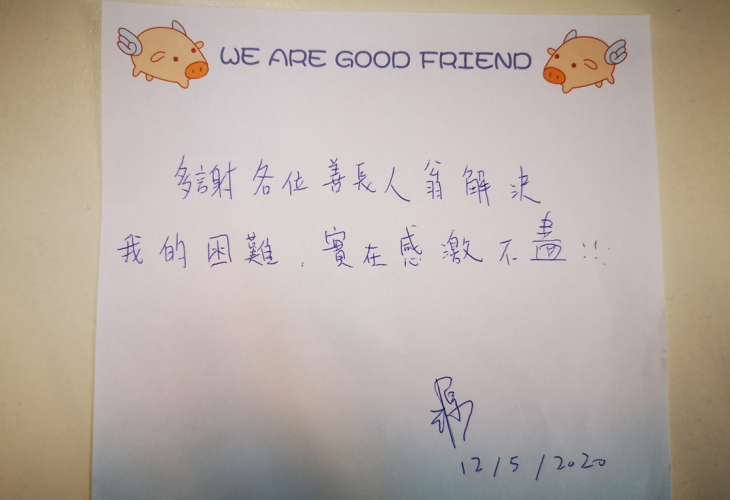

「我們十分擔心阿嬅的情況,尤其是知道她生活困窘,需要其他親人朋友接濟,有時每餐只能吃半個飯盒;或是為了省下買口罩的錢,寧願整天不外出。於是中心社工便立即協助她申請『疫境自強現金支援計劃』,希望可以幫助她渡過困境。記得當我們為阿嬅送上現金援助時,她一直默不作聲,我們還以為她拒絕接受支援,後來,她才語帶哽咽地不斷道謝。」說到這兒,陳姑娘十分感觸,並感恩阿嬅接受援助後情緒逐漸穩定下來,更可以利用這筆款項治療痛症,紓緩身體不適。

陳姑娘表示一些精神復康會員往往因自我形像低落、自尊心強或性格被動,而不願意向別人訴說自己的困難或求助,計劃的即時現金支援,對於基層及弱勢人士來說可謂是雪中送炭。這次計劃共幫助了40個合資格人士及家庭,為他們提供緊急的經濟及情緒支援,重燃他們對生活的希望。

接納包容 同行「疫境」路

曠持日久的疫情使人出現抗疫疲勞,更易感到焦慮徬徨,而社交距離限制亦拉遠了人與人的間距,但我們也不應遺忘一些更需接納及支援的弱勢群體,並發揮守望相助的精神,關顧彼此的身、心、靈需要,在「疫境」路上並肩同行。

Read

Elderly Services

「鐘鼓齊鳴」音樂治療活動 助曾中風或有輕度認知缺損長者 從培養興趣中訓練認知能力 (Chinese only)

香港聖公會將軍澳安老服務大樓獲香港賽馬會慈善信託基金資助,自2018年起開展「賽馬會齡活城市計劃」。「『鐘鼓齊鳴』音樂治療活動是計劃的其中一項重要活動,我們希望活動能協助參加者維持其認知能力,同時讓他們運用音樂表達情緒,重建個人自信。」香港聖公會將軍澳安老服務大樓社工王欣琪姑娘表示。

針對對象的需要

王姑娘表示有研究發現,中風會增加患上認知障礙症的風險,故大樓亦招募了曾中風的長者參加活動。「鐘鼓齊鳴」活動目前有近30名曾經中風,或出現輕度認知能力缺損徵狀的長者參加,活動希望參加者能透過演奏音樂,訓練手、眼、腦部各方面的協調能力,並刺激他們相應的感官,達到鍛鍊認知能力的治療效果。

此外,罹患中風或認知功能開始衰退,對許多長者在心理上也會造成打擊,所以活動也希望令參加者能從演奏中紓發情緒,而參加者亦會因為能成功演奏樂曲及公開表演,重建自信心。

兩種樂器各有優點

計劃為甚麼挑選彩虹鐘和非洲鼓作為演奏樂器?「主要原因之一是它們十分輕便,即使不來中心,參加長者也可以在家中自行練習、演奏及訓練,而且兩種樂器也各有訓練優點。」

計劃的音樂治療師伍偉文進一步解釋:「以彩虹鐘為例,八個彩虹鐘各自代表一種顏色,配合特別為計劃設計的『彩虹樂譜』,就能加強手眼協調能力的訓練。有別於傳統的五線譜、簡譜以音符、數字等方式來指示演奏,『彩虹樂譜』改以不同顏色及長短的色塊來表達音符、節拍,長者只要看到樂譜,由眼到手,就立即知道該按下哪一個相應的彩虹鐘。」

至於非洲鼓,伍偉文則指隆隆鼓聲可以振奮人心:「不少長者會因身體老化及病患,情緒變得負面起來,這些鼓聲就好像鼓勵他們積極面對,相信對他們的情緒可以起到正面作用。」

社工負責情緒輔導

除了音樂治療師外,社工也在活動中扮演不可或缺的角色。王欣琪姑娘表示,不少長者在參加活動、進行公開表演前,內心也充滿猶豫:「他們很多未曾接觸樂器,要記熟歌譜並站在陌生人面前表演和分享,確實不是易事。」

「作為社工,需要發掘組員的潛能,學習如何克服困難。我會鼓勵組員不要急於挑戰難度,當他們成功奏出一首的新歌時候,他們變得有自信。遇上演出時表現失準,我會安撫和鼓勵組員。我們共同探索困難地方,每當克服一個難關的時候,組員除感到喜樂外,培養解決問題方法,對他們面對生活逆境時候十分有幫助。」王欣琪分享社工的角色工作。

退休前任職汽車維修工作的羅偉昌伯伯,中風後左手及左邊身軀變得不太靈活,日常對答也受影響,自信心變得低落:「參加活動後,我發現記歌譜令自己的記性有進步,打非洲鼓也可以紓發內心情緒。」

「但最令我開心的,就是雖然自己只得一隻手較為靈活,但透過積極練習,自己原來與其他可以靈活運用兩隻手的參加者一樣,可以熟練地駕馭那八個彩虹鐘,這大大提高了我的自信心呢﹗」羅伯伯欣喜地笑道。

Read

Elderly Services

「知」「情」識趣伴您行 ─ 認知障礙症家庭支援計劃 (Chinese only)

香港聖公會黃大仙長者綜合服務中心單位主任(輔導及認知障礙症服務)黃麗賢姑娘是計劃的統籌同工,她表示區內有不少年邁的照顧者,僅與同樣年老的認知障礙症伴侶相依為命,經濟狀況也不好:「他們缺乏其他家庭成員支援,需要獨力承擔照顧責任,加上經濟拮据、身體機能也逐漸退化⋯⋯如此種種,難免令他們感到壓力。此外,認知障礙症患者有不少「行為反應」,例如忘記飽足感而不停進食、堅持出街等,這都會觸發患者與照顧者之間的磨擦和衝突,令照顧者出現更多負面情緒。」

教授照顧者溝通及相處技巧

計劃在2020年10月10日為照顧者舉行講座,邀請到賽馬會耆智園訓練顧問劉安俊主講,分享照顧者應該如何與患者溝通、相處較為理想,希望幫助他們紓緩壓力,近40位出席的照顧者均表示內容實用。

「講座的重點,也是我們特別希望照顧者學會的東西之一,就是轉化心態,學習接受家人患上認知障礙症。」黃麗賢又提醒所有照顧者,即使出於善意,或為了安撫患者的情緒,也盡可能不要欺騙患者,以為對方不會記得,指出若果患者記起的話,雙方隨時失去互信:「舉例說,如果患者不斷要求出外,而年長照顧者為此感到壓力的話,可以採取折衷方法處理,不一定要到很遠的地方,帶患者到走廊或住處樓下走一走就可以,既不用欺騙,又可以滿足患者的需要,不用與對方產生衝突。」

提供輔助照顧工具資料

現時坊間有不少輔助照顧工具,可以協助照顧者較為輕鬆地照料認知障礙症患者的日常生活,不過年長照顧者卻缺乏這方面的資訊。黃麗賢指出,長者未必懂得上網搜尋相關資料,而且這些產品,部分的價格並不便宜,所以老友記大多希望親身了解一下才放心購買,故此「計劃」也舉辦了相關產品的展銷活動。

「計劃」在10月31日舉行護老產品展銷會,邀請了多間供應商向近百位照顧者,講解及示範相關產品及認知訓練教材。「患者走失是照顧者最擔心的問題之一;以防遊走設備為例,展銷會由最常見的、裝在門上的警報器,到昂貴的、具追蹤功能的裝置也一一介紹,所以出席人士均表示活動令他們掌握更多相關資訊。」

「『知』『情』識趣伴您行—認知障礙症家庭支援計劃」由香港聖公會黃大仙長者綜合服務中心、九龍城浸信會長者鄰舍中心、嗇色園可頤耆英鄰舍中心及明愛東頭長者中心合辦,獲社會福利署黃大仙及西貢區福利辦事處撥款資助。計劃將於明年1月16日舉行放映會,播放由4間中心各自製作、約5分鐘有關於照顧情境解難及照顧者心聲的短片,讓他們分享自己的心路歷程。讀者如有興趣參加,可致電2352 3082與黃麗賢姑娘聯絡。

Read

Elderly Services

「織福計劃」 疫情中彰顯長者互助力量 (Chinese only)

香港聖公會將軍澳安老服務大樓的督導主任黃慧慈說:「計劃正朝『10分鐘照顧圈』及『基層健康』兩個方向發展,希望進一步提高社區的互助力量,碰上今年突然出現2019冠狀病毒病疫情,社區內的長者更需要全面及即時的支援,計劃的發展方向可謂來得及時,也再次凸顯長者互助力量的重要。」將軍澳安老服務大樓督導主任黃慧慈感恩地說。

計劃全面發展

「織福計劃」扭轉過去長者多數擔當受助角色,透過參與各類義工服務,長者可賺取及儲蓄時分,再在有需要時換取服務(例如陪診、購物、家居維修等)及實物,讓他們發揮潛能、互相幫助。

截至今年9月底,織福計劃會員數目增至371人,並有75名義工參與,服務範圍也由原來的景林邨、寶林邨及茵怡花園7座,擴展至將軍澳北。此外,計劃的手機應用程式(app)也推出織福2.0版本,新增不同功能,包括紀錄會員的時分、尋求不同服務幫手,也可發放及接收群發訊息(mass mail)等。

長者互助令人感動

「構思『10分鐘照顧圈』及『基層健康』發展方向時,我們原意是安排居住在附近(以10分鐘內可到達對方住所為標準)的會員組成細胞小組,組長會定時慰問其他組員的健康狀況、提醒他們注意天氣變化;若他們出現不適或發生意外,大家也可及時前去幫忙或尋求社工幫忙。」

黃慧慈續指,年初疫情發生後,這股長者互助力量令她十分感動:「當時不少老友記都留在家中抗疫,情緒難免會變得負面,大家就在小組之中互相打氣、安撫對方、分享疫情最新消息,同時留意有沒有組員需要情緒支援。最令我感動的是,雖然當時口罩供應十分緊張,大家也不吝分享,有組員家中沒有口罩,其他人就會把自己的送給對方應急,有些甚至會為其他人親手縫製布口罩呢。」

數碼科技上支援長者

疫情未知何時結束,織福計劃不少活動需移師網上進行,大家也要靠網絡保持緊密聯絡,所以同工正在數碼科技上,加強對長者的支援。「目前大樓每5名長者之中,僅得1人擁有智能手機可以上網,所以我們聯絡了不少義工及學生,在將軍澳區內設立流動數碼站,教導老友記下載及使用我們的app,以及解答他們其他科技疑難。」黃慧慈表示。

此外,計劃也透過捐款及捐贈二手手機的方法,希望為老友記配置一部手機。「有女士收到政府現金發放計劃的一萬元後,向計劃全數捐出款項。她表示這筆錢用在這個目的上,比起自己儲在銀行戶口內更有意義,這份大愛令我深受感動。」黃慧慈歡欣地說。

「織福計劃」正招募義工及學生,加入計劃及「流動數碼站」活動。此外,計劃也歡迎各界善心人士捐贈二手手機及款項,冀為計劃長者配置一部智能手機。如有查詢,可致電2702 9897聯絡大樓職員(黃慧慈姑娘或梁敬生先生)。

Read

Elderly Services

「樂陶行」帶長者遊走山林 演奏陶笛放鬆心情 (Chinese only)

西環長者綜合中心社工張惠堯表示:「不少會員剛退休或成為青老年時,由於需時適應,難免感到緊張、彷惶甚至焦慮,我們舉辦『樂陶行』的目標很簡單,就是希望幫助他們放鬆心情,面對人生新階段 。」中心社工張惠堯姑娘如是說。

陶笛聲結合大自然聲音

粉嶺流水響路勢平坦,郊遊徑兩旁青翠茂密,長有五指毛桃等不同植物,即使是年紀不輕的老友記,行上半天時間也不會感到吃力。這天,張惠堯姑娘與一班參加「樂陶行」的會員集合後,開始沿郊遊徑慢慢而行,大家說說笑笑,談談走走,氣氛輕鬆愉快。

會員時而四處張望,欣賞沿途自然風光,時而聚精匯神,聆聽社工及陶笛導師講解沿途的所見所聞。有些則把握機會,擺好甫士,「一,二,三,笑﹗」,將感覺定格為相片。因此而落後大隊?不怕,大家在前面等候,加緊腳步趕上就可以。

不一會,一行人就到達一片空地,掏出帶來的六孔陶笛,跟隨導師學習和吹奏,多首金曲例如《滄海一聲笑》的旋律瞬間在山林之中迴盪。陶笛簡單易學,聲音清脆悅耳,與鳥聲、微風穿透樹葉發出的沙沙聲、淅淅瀝瀝的下雨聲等大自然的「交響樂」十分配合,聽到就讓人身心紓壓,精神放鬆。

由於活動旨在讓參加者放鬆心情,所以學員吹奏陶笛時走音或跟不上節拍也不要緊在社工及導師的鼓勵下,大家深呼吸和休息一會後,又開始練習,沉醉在音樂之中。

讓人重整思緒再出發

張惠堯謂,最初決定舉辦「樂陶行」時,曾經有不少擔心。「活動加入了音樂元素,好處是可以令參加者行山的過程更加放鬆、擁有多重體驗,但我們同時擔心要重新學習一種樂器,可能令有興趣參加的會員卻步。」張惠堯考慮到這一點,最後決定以陶笛作演奏工具:「一來它的聲音十分療癒、平靜,二來它只有六個孔洞,比我們小時候學的牧童笛更容易上手,學員不會因為學不懂而感到沮喪或感到壓力,適合業餘的音樂愛好者嘗試。」他們除了選擇樂器,行山地點也是思考的重點之一。「活動的目標是讓參加者減壓,如果路徑太過崎嶇難行,不單可能令參加者受傷,太過吃力也會對他們造成壓力,那就與我們的目標背道而馳。所以每次出發前,我們也會用上很多時間研究路徑的難度,中間有沒有合適的地方讓大家吹奏等。」張惠堯姑娘解釋。

參加者之一王女士稱,在戶外學習樂器和表演,是另一種嶄新體會,能夠讓腦袋及情緒暫時放空。「退休後突然失去寄託,生活變得很空閒,有時也會故思亂想,覺得自己是不是變得沒有用,這個活動正好讓我放鬆下來,重新整理思緒再出發。」王女士(化名)續指疫情期間,雖然大家暫時不能出來行山吹陶笛,但自己偶然也會拿陶笛出來自娛一番。

談到「樂陶行」之後的動向,張惠堯表示已物色不少適合舉行的地點:「例如港大附近的龍虎山吧,鳥語花香,位置又方便,一出港鐵站就到達,大伙到那兒吹陶笛,一定十分愉快。」

Read

Join our mailing list

Get the latest news about our services, life-transforming stories and how you can make a difference

*By clicking the "Subscribe" button, you agree to the Welfare Council's disclaimer and privacy policy