SEN Services

SEN學童家長藝術創作中減壓得力

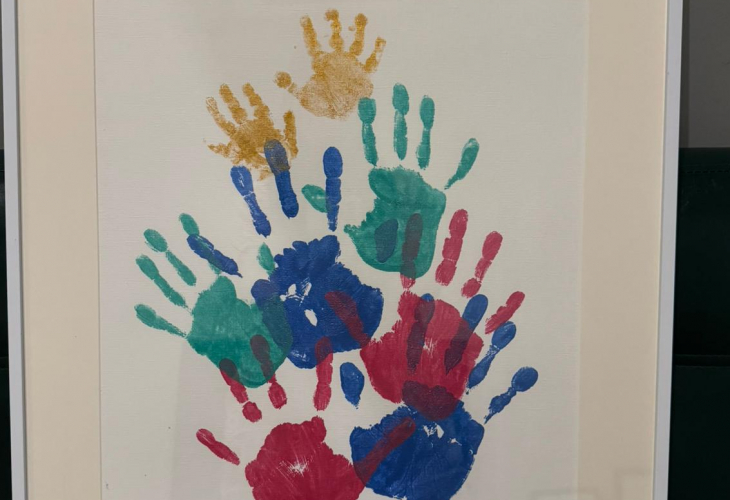

有見及此,香港聖公會愛童行計劃與福利協會的藝術治療師陳詠儀(Grace)合作,於6月至7月為特殊教育需要學童家長舉辦3節「靜心舒壓藝術治療小組」,讓家長在自在的空間裡,以藝術創作的方式表達作為照顧者面對的困難,從而放下負面情緒,並重新檢視、關顧自己的需要。

以藝術創作介入

Grace表示要家長以言語表達照顧壓力並不容易,以藝術創作介入可營造自由、放鬆、有安全感的空間,減低他們的防禦和恐懼。家長可以將難以啟齒的感受投射在作品的人物中,以有距離感的第三身去反思自己所面對的狀況,從而對自己的內心感受有新的發現。她又特別安排於小組開始時進行呼吸冥想練習,除了讓家長從匆忙的行程中安定心神,從而投入專注往後的活動外,亦讓他們藉此貼近自己的內心,在創作時能更容易將感受表達出來。有家長在進行呼吸練習、平靜下來時,方發覺自己的身體原來真的很疲累,什麼也不想做、什麼也不想說,從練習中亦得到片刻的休息。

重新發現「自我」

每一節小組均訂立了與「舒壓」有關的主題,例如「善待自己」、「騰出空間」,由藝術治療師提供黏土、乾花、圖片、字句咭等物料,讓參加者根據能力和喜好選擇適合當刻心情的媒介去創作。與一般手工藝小組不同的是,藝術治療小組有清晰、共同的治療目標,作品美觀、完整與否並不重要,重要的是參加者在過程中能否達到關顧自己、紓解壓力的目標。而藝術治療亦強調包容和接納,Grace在過程中並不會批判參加者的創作或情緒表達,而是讓他們自由抒發,並在適當時候提供支援。

藝術創作亦有助家長重新發現作為「父母」以外的「自我」,例如:是自己父母的子女、擁有職業和興趣的自己等。Grace表示即使參加者在創作中表達的是很理想化、未必能夠達成的目標,但創作對他們來說是一種情感承托,同時讓他們重新發現自己的身份,並反思投放時間照顧自己的需要。例如有家長進行冥想練習時,第一時間浮現在腦海的是食物,他才發現自己平日因為照顧孩子,已很久沒有好好享受食物的味道,於是他在創作過程中以食物相片為題材,拼貼了一幅「大餐圖」,更在活動後付諸實行。

建立支援網絡

小組除了讓家長重新關顧自己的需要,亦為家長建立互助的支援網絡。參加者在照顧和管教上面對的困難,其他家長未必明白和感受到,有家長表示在分享的過程中覓得同路人,重新反思自己面對的情況其實未算很壞,心情頓時有所抒解。

支援照顧者需要

特殊學習需要權益協會聯同社會發展實踐及研究中心於2018年8月進行的調查結果顯示,本港的綜合青少年服務中心及綜合家庭服務中心當中分別只有34間(約5成)及26間(不足4成)有提供針對SEN家長支援服務。而在14個家長或親屬資源中心,提供SEN家長服務的只有9間,可見照顧者的需要被忽略。愛童行計劃中心主任馮詠儀(Wing)認為照顧者與孩子的身心狀態相互影響,若能為照顧者提供適切支援對SEN學童的發展會有所裨益。Wing表示透過在小組中觀察家長的作品,能更深入認識家長的個別需要及此時此刻內心的感受,從而作出適切的跟進。而小組亦有助家長在壓力得到紓解後,更正視自己和孩子面對的困擾,從而主動尋求支援。在這種真誠互動交流下,社工與服務使用者的關係亦更鞏固。

Read

Hospice Care Services

安寧服務系列(三) 臨終長者圓願 帶著無憾走到盡頭 (Chinese only)

無奈 病魔縈繞不去

小燕,今年63歲,臉上總掛著一抹笑容,誰想到她多年來飽受病魔的折騰呢?她笑言自己是名副其實的百病纏身,患有多種疾病,亦是鼻咽癌康復者。這些年來曾接受六、七次大手術,天天也要服用數十種藥物。病魔長年的煎熬,小燕早已習慣。可是年多前,醫生再為她帶來噩耗,指小燕患了末期腎衰竭,只餘下一年壽命。戰勝了癌魔,但死神總是向小燕招手。這次她真的大受打擊,常常失眠,甚至把親手編織的毛衣及家中的東西丟掉。「反正要死了,我把東西留著幹嘛。那時我更給子女寫了遺書。」小燕憶述她當時絕望的心情。後來她被轉介至聖匠堂安寧服務屬下的賽馬會安寧頌—「安寧在家」居家照顧支援服務,一切才出現轉機。

放下 安然面對死亡

「『安寧在家』的社工鼓勵我參加中心的活動,認識其他中心會員,擴闊生活圈子。他也時常上門探訪,為我安排陪診和家居清潔服務,大大減輕我日常生活的壓力。」為了讓小燕感覺生存的意義,社工推動她重拾編織的興趣,更建議她將親手編織的頸巾轉送予其他病友。「我的心情已平伏多了,沒有老是想到死。現在我每天也會織頸巾,希望可以送給有需要的人。只要別人喜歡,我便開心。」小燕神態自若地說。

活在當下 無悔人生

「初接觸小燕時,我跟她談到她的身心狀況、過去她和子女的關係,亦了解到她對後事安排的想法,希望這討論過程有助她日後帶著平安、尊嚴和無憾離開。小燕是獨居的,子女要為口奔馳,未能時常陪伴在側,加上她行動不便,故近年已甚少外出。但她內心卻渴望別人陪伴,帶她四處走走,所以我們便定期和義工帶她喝茶、逛街,盡力完成她這簡單的心願。」聖公會聖匠堂的賽馬會安寧頌—

「安寧在家」居家照顧支援服務社工劉兆康(Peter)表示服務希望透過身、心、社、靈的整全支援和「圓願計劃」,可令服務使用者在人生的最後階段活得有尊嚴,使他們重拾有價值的生活,真正安寧在家。

小燕因病需戒口,平日只可吃通心粉、烏冬和米線等較清淡易吞的食物。為了給小燕枯燥的生活帶來調劑,採訪當日Peter和義工貴姿約了她喝下午茶和到屯門碼頭逛逛。「今天吃了很多點心,很久沒吃這麼多了!」相信最讓小燕開心的並非眼前的美點佳餚,而是身邊人對她的關懷。她尤記得社工曾帶她參觀剛啟用的高鐵西九龍站:「以前真沒想過自己可以去到這麼遠的地方!」

「記得女兒小時候,我曾帶她出海釣魚……」小燕跟Peter來到行程的終點站—屯門碼頭,看看海,吹吹風。為人父母,小燕畢竟最掛心一對子女,雖有萬般不捨,但她明白生、老、病、死是人生必經階段,在餘下的日子裡,她會繼續好好生活,帶著愉快美好的回憶走到盡頭。

Read

Families and Integrated Services

「團聚」公共藝術計劃 以「社區寶盒」展現屯門居民社區情 (Chinese only)

福利協會希望透過讓屯門區內不同界別市民參與藝術及設計活動,增強居民與社區之間的連結,以創作空間提升社區凝聚力、在藝術觀賞中產生共鳴。

盛滿愛的「社區寶盒」

「社區寶盒」計劃在2019年5月展開,計劃分不同階段於屯門區內舉辦藝術坊,與不同界別市民製作及組裝藝術品—「社區寶盒」,再把它們安裝在屯門河畔公園展出,讓公眾欣賞,未來大家可以在屯門河上及河畔欣賞到這些寶盒。

「社區寶盒」是由市民製作的一個個藝術小盒子拼合而成的「大寶盒」。福利協會發展部助理項目經理鄺芷妍(Elsie)表示:「『屯門社區寶盒』計劃集創作、互動、遊樂、凝聚和連繫社區5個元素於一身,目的是希望活化及美化屯門河及屯門市中心的環境,並透過藝術品及工作坊展現及增強居民對社區的感情。」

她進一步解釋:「社區寶盒由不同藝術小盒子組成,每個小盒子都是一個媒介和容器,讓居民選取自己認為是屯門最珍貴的地方作主題,再展現出來,所以整個寶盒盛滿對社區的珍愛。」

為了完成這個目標,主辦單位在5月至7月期間分別舉行「社區藝術坊」及多場「小組藝術坊」,讓市民、家庭、學生、青少年、長者及復康人士參加,自己決定藝術品的最後模樣,體現「參與式設計」的精神。而8月9日下午假福利協會屬下太陽館舉行的「3D裝置藝術大結合」活動更是重頭戲,百多名工作坊人士聚首一堂,動手製作及結合自己的小盒子。

活動當日,參加者被分為三組,包括:過往曾參與藝術坊的公眾人士、過往曾參與藝術坊的中心院舍,和第一次參與製作寶盒的市民。他們分別以個人及團體方式創作,將自己製作的作品,例如圖畫、拼貼、勞作等,先製成藝術小盒子,再拼合到大寶盒上,成為「社區寶盒」的藍本。同工在參加者的創作過程中提供協助和意見,以圖像及形狀激發大家的想像力。

寶盒扭轉刻板印象

那參加者覺得計劃及活動如何?任職文職工作的馮先生與兩位女兒住在屯門田景,他表示女兒從小對藝術有興趣,喜歡畫畫,所以一看到「3D裝置藝術大結合」活動宣傳就報名參加:「原本以為活動只是普通親子活動,可以與其他小朋友玩耍,想不到過程如此有趣及多元化,除了畫畫,還可以在巨型壁報板上做拼貼,很好玩,也很有挑戰性。」

馮先生與女兒選擇了屯門公園內的爬蟲館作為「社區寶盒」活動的創作主題,他們認為爬蟲館的外觀有趣、漂亮,而且參觀者可以在館內學到科學知識,所以父女二人每次到屯門公園也會入館參觀,館內載滿他們的開心回憶及親子時光。

對於「社區寶盒」活動,馮先生認為活動有助推廣屯門的地區景點及文化,他笑言:「身邊不少同事一聽我住在屯門,就先入為主以為區內十分荒蕪,其實屯門的生活是多姿多采的,期望社區寶盒在將來展出時,能讓大家看到屯門的另一面。」

Read

Elderly Services

【聖公會李嘉誠護理安老院】廚樂飄飄滿誠家 音樂治療提升長者認知及社交能力

音樂的力量

每個星期總有一天於李嘉誠護理安老院的活動室傳來悅耳歌聲及拍子聲,長者不是在唱歌聯誼,而是隨音樂治療師進行音樂治療活動。在一小時的活動中,由熱身、玩樂器到重覆練習,十二位患有輕度至中度認知缺損的老友記都聚精會神,在導師帶領下體會音樂的樂趣。

崔天恩是一位註冊音樂治療師,未轉職前是一名會計師,當她發現自己喜歡從事與人有關的工作,就到澳洲進修相關音樂課程,修畢回港後一直為「特殊學習需要」(SEN)學童進行音樂治療。「音樂治療師最主要的工作是透過音樂活動,提升參加者在社交溝通、認知能力及『身心靈』的發展,這份工作最令我感到滿足的地方,是透過音樂的力量,幫助參加者不停地進步。」

「與小朋友不同,老友記的人生閱歷較為豐富,所以教學方式也要隨之改變,在態度、活動設計及內容上,也要較關顧及尊重對方。」很多人會誤以為長者手腳不夠靈活,但崔天恩卻指:「其實很多長者也可以跟上快速的拍子及節奏,但我認為這不是計劃的重點,重點是怎樣透過計劃提升活動及協調能力,令他們投入到音樂中感受快樂。」

為了令老友記更加投入,崔天恩在選曲方面特別花心思,多以粵語流行曲及電視金曲為主,皆因它們都是老友記的集體回憶。那最受長者歡迎的歌曲又是甚麼?「《舊歡如夢》、《小李飛刀》、《上海灘》都是他們特別喜愛的歌,歌手就以鄭少秋、汪明荃、許冠傑、羅文、徐小鳳的歌迷最多呢﹗」

冀晚期認知障礙症長者受惠

計劃除了有音樂治療師,還有福利協會同工的參與,才能辦得有聲有色。聖公會李嘉誠護理安老院一級職業治療師衛敏儀表示,院舍舉辦音樂小組已有一段時間,後來希望進一步發展小組,所以找來音樂治療師幫忙,並定下新主題,希望老友記參與時更投入開心。

「於院舍進行的研究發現,音樂治療對長者的整體認知情況、情緒及記憶力有明顯改善,不少老友記參加後會變得更積極,會主動與別人溝通及參加活動。當中,敲擊樂對長者效果最理想,那時我忽發奇想,除了運用一般樂器,不知道廚房中的煮食工具又可不可以成為樂器呢?」衛敏儀憶述最初如何構思以廚房作為小組的主題。

衛敏儀指出,計劃同時有助提升長者的自我形象。「記得老友記第一次穿上廚師制服拍照時,都感到十分興奮和雀躍,因為他們不論是看到其他人或自己的造型,均覺得十分專業、有型,完全不像一個普通的長者。」她續指,老友記在院慶及節日聚餐上台表演時,無論造型及表現水準同樣令觀眾及他們的家人刮目相看:「觀眾及家人紛紛與長者們合照留念,令全場氣氛十分熱鬧!」

談到與音樂治療師的分工,衛敏儀表示福利協會的同工主要負責評估活動對長者的治療效益,並且協助活動進行,例如跟進學員的進度及帶動氣氛,令老友記更投入其中。

展望將來,衛敏儀希望能讓晚期認知障礙症患者參加計劃,令他們同樣受惠。「希望將來能舉行一些規模較小、大概四人左右的小組,透過音樂治療的力量,幫助一些能力較弱、認知狀況較差的老友記。」

Read

Elderly Services

分享「南瓜仔」研究成果 福利協會鼓勵業界 多思考應用科技的好處 (Chinese only)

研究已於2019年4月順利完成,並撰寫研究報告書。為了將研究成果與業界分享,福利協會於2019年5月17日舉辦了研究成果發佈會,吸引近110位來自二十多所社福機構轄下四十多個服務單位的參加者出席,他們當中大部份為社工、護士、職業治療師、物理治療師等專業同工。大會邀請了負責研究的香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群博士,與及香港中文大學何鴻燊海量數據決策分析研究中心研究副教授蔡錦輝博士,講解研究結果。福利協會兩位一級職業治療師又與參加者分享「南瓜仔」為患有認知障礙院友提供1對1陪伴治療的心得,會場內同時展示「南瓜仔」,讓參加者可以更了解「南瓜仔」的應用方法。

樓瑋群博士於發佈會中表示,研究發現大部份參與研究的院友對「南瓜仔」的接受程度很理想,當比較介入組院友第一次和第二次使用南瓜仔的測試結果時,發現院友的一般接觸頻率提升。研究結果又顯示介入組的院友在使用「南瓜仔」後,腦精神科徵狀(NPI-Q Problematic Behavior Severity)量表得分反映行為問題改善,其中特別在煩躁、攻擊行為、幻覺、妄想、易怒、情緒波動、異常動作行為及情緒冷淡、冷漠有顯著的下降;但在抑鬱、情緒低落及食慾、飲食失調方面則沒有改變。生活質素指標(Quality of Life Indicators)量度分數則顯示了第一次及第二次的介入有效改善參與院友的生活質素,他們在精神、情緒及朋友(社交)等質素上都有提升。此外,包括前線同工、治療師、院友家屬等對應用科技用品持正面態度,認為科技用品能有效處理日常生活的事務、使用科技產品或服務可以使院友的生活變得更加方便,院友覺得科技產品或服務在生活上很有用處。樓博士亦簡介了在推展是項研究時的步驟及有效應用南瓜仔的方法。

蔡錦輝博士則分享了「院友使用『南瓜仔』參與度之實時研究分析」數據,這些數據是透過裝置在「南瓜仔」內的傳感器而收集,藉此了解參加者使用南瓜仔的模式,以識別最有潛力使用「南瓜仔」的群組對象。蔡博士在第二次介入期的八星期內,由早上七時至晚上九時共14小時,每兩分鐘收集數據一次,共收集了47位參加者的使用數據。依數據所得,發現參加的院友一般在早上十一時及下午三、四時間較為頻密地使用「南瓜仔」;同樣地,腦精神科徵狀 (NPI-Q-Behavior & NPI-Q-Distress)量表發現「南瓜仔」能有效處理參加者的行為及負面情緒,數據亦反映了參加者在黃昏時段開始至睡前,即下午五時至晚上九時較多與「南瓜仔」互動,這也是值得業界多些討論的課題,尤其是針對認知障礙患者黃昏症候群的狀況。

一級職業治療師陳禮樂先生及衛敏儀女士則分享了兩位院友使用「南瓜仔」的情況,兩位婆婆在兩次的介入治療後,在情緒、情感依附、與外界溝通、激動行為及責罵他人的行為問題,均有明顯改善;而家屬、職員亦感受到「南瓜仔」對院友有頗正面的影響。業界同工在南瓜仔展示環節及討論環節時,與幾位講者在使用科技用品、陪伴機械人的應用有很好的交流,氣氛熱烈。

是次的發佈會除能與業界分享研究所得,讓業界進一步了解服務中引入科技用品的作用外,更重要是鼓勵同工思考服務上應用科技用品的可行性,從而提升安老服務的質素,並減輕人員的工作壓力。目前,陪伴機械人的使用尚有很大的發展空間,值得繼續研發更多元化的功能,如增加提示、查詢資訊、聯絡家人或朋友的功能等,以配合長者所需。

Read

Kowloon City Walking Trail

【九龍城主題步行徑】「社區小小設計師」工作坊 「參與式設計」開發社區玩樂創意 (Chinese only)

打造好玩社區

步行徑團隊舉辦這個工作坊,全因他們發現九龍城區內的兒童遊樂設施嚴重不足。根據立法會的研究顯示,九龍城的兒童人均遊樂場面積(按每區公共遊樂場的面積及兒童人數計算)在全港18區內,原來排名尾二,僅得0.17平方米,亦即是一塊階磚大的面積左右。

有見及此,團隊決定以「玩樂在土瓜灣」為步行徑今年首季的主題,在今年2月至4月聯同港大建築系舉辦「社區小小設計師」工作坊,由修讀該系碩士課程的學生與土瓜灣區的街坊親子組合,合力思考如何為街道添上更多樂趣、舉辦更多社區活動等,期望經驗可作為將來建設社區時的參考。

港大建築學系講師梁皓晴解釋,近年在全球各地流行的「參與式設計」早在60年代已在歐美出現:「當時正值冷戰時期,社會出現解放思想,其中建築師、規劃師都在思考:設計是否一定要由上而下?當年美國的建築師的想法與我們現在的做法有點相似,就是由民間發起為主,主動作出示範後,再讓政府可以參考。」

遊戲代替問卷 收集意見

在工作坊正式舉行前,主辦單位特別為15組親子組合、合共33名參加者舉行兩次設計工作坊,向他們收集意見,期望設計及製作公眾喜愛的「躍動Hub」。梁皓晴指出:「由於我們以『玩樂』為主題,而且參加者大部分是小朋友及家長,所以我們不想用傳統的『一問一答』方式收集意見,反而想透過一些活動和遊戲,從旁觀察他們的互動,了解他們對現今社區遊樂設施的喜好。」

工作坊於3月2日舉行,港大建築系學生帶領小朋友分享自己的遊玩經歷,再一齊重組故事、即場做話劇,然後與家長合力把話劇場景即場以不同材料砌出,把想法、經歷轉化成比例為1:5的「躍動Hub」模型。另外,學生也與家長分組探究香港現時的遊樂設施,並與外國的設施作對比,把他們認為遊樂設施應具備的最重要元素用拼貼方式紀錄下來。

「我們發現,雖然小朋友與家長是分開玩遊戲,但他們的意見及想法互相脗合,例如小朋友表達的重要字眼是『舒服』、『大自然』、『受保護』等,而大人的則是『舒服』、『好玩』等。」梁皓晴說。

合力打造「舒服」、「好玩」設施

根據收集得來的意見,建築系學生分別構思了3個設計方案:一個是由數張吊床組成,既可坐,也可躺,是個一家大小可共用的空間;另一個是由大型積木組成的遊樂設施,強調互動性、靈活性;最後一個則像舞台,儼如一個「打卡位」般漂亮。

最終設計方案終於在4月13日出爐,並由港大學生製成1:1實體試玩版本,再邀請小朋友在牛棚藝術村一個單位內試玩。

「除了由用家測試設計好不好玩,試玩日最主要的作用是讓建築系學生再次收集意見,令『躍動Hub』的設計能真正做到,例如透過觀察小朋友玩耍,我們可測試吊床究竟要做得有幾高、幾大。在小朋友玩大型積木時,我們就會思考到底每塊積木在什麼位置做接合會更好。」梁皓晴表示。

步行徑項目總監王建明表示:「好的設計不只是外觀,同時包括設計過程中的體驗(Design as an Experience)及尋找服務中的美(Design as a Pursuit of Aesthetic with Service)。透過讓公眾及使用者共同構思、設計的擺放於社區街道的『躍動Hub』,團隊期望能增加使用者對社區的歸屬感。同時透過吸納不同用家意見,讓成品能結合人本需要,發揮人與社區環境互動的真善美,以體現步行徑以人為本的精神。」王建明又表示:「以創新思維設計的『躍動Hub』將會分階段設計及於步行徑的活動推出,團隊期望以『躍動Hub』作為增加區内人士對社區歸屬感介入點,透過『躍動Hub』加添步行體驗的樂趣,吸引區内外不同老友記及小朋友多走出社區,從而為社區帶來最大的價值。」

如今,建築系學生正整合三個「躍動Hub」的設計數據及意見,之後將交給步行徑設計團隊作進一步調整及設計,將來一眾家長、小朋友及學生在街道上看見自己的作品時,肯定份外親切﹗

Read

Join our mailing list

Get the latest news about our services, life-transforming stories and how you can make a difference

*By clicking the "Subscribe" button, you agree to the Welfare Council's disclaimer and privacy policy