家庭及綜合服務

連繫東涌人 建構溫情社區

疫情衝擊基層生活

疫情持續一年多,嚴重衝擊本地經濟,香港聖公會東涌綜合服務—就業服務的單位主任區俊謙經常接觸東涌區居民,亦深深體會到他們的苦況:「疫情令不少基層家庭收入銳減或面臨失業困境,經濟拮据。中心團隊遂思考如何運用社區資源,減輕區內弱勢社群的生活開支。2020年9月,我們便嘗試向逸東邨街市的蔬果檔店主提出回收剩餘食材,轉贈予東涌區的非綜援低收入人士或家庭,旨在達致凝聚社區資本,建立社區互助網絡的效果。」

全力以赴 小事大意義

想不到這個不情之請,竟獲15間蔬果檔的店主響應,使計劃得以於2020年10月順利舉行。負責推展「收菜活動」的社工陳俊偉感恩得到檔主的支持,但表示單憑社工之力並不足以推動活動,故義工的參與也非常重要:「目前3位恆常義工既是東涌街坊,也曾是中心的服務使用者。雖然他們各有生活困難,但也願意盡一己之力,幫助其他更有需要的社群。」

接近街市收市時份,陳俊偉和3位義工已準備就緒,兵分兩路往不同的蔬果檔收集剩餘食材。不消20分鐘,他們便推著滿載「收穫」的手拉車,沿著小斜坡返回中心,繼續將蔬果分類,好讓受助者可在當晚前來領取新鮮蔬果。

活動開初主要由陳俊偉帶領義工與檔主溝通。後來,義工之間培養了默契,亦逐漸與檔主稔熟,陳俊偉也退居二線:「我希望能扭轉他們是受助者的定型,並讓他們在活動中擔當主導角色,從而提升自我形象,增加自信心和能力感。現在幾位義工不但會主動跟檔主打開話題,更勇於提出改善服務的建議。」錦華是義工小隊的成員之一,雖則住在東涌16年,卻甚少接觸其他街坊和社區服務,這次可謂是一大突破:「疫情期間一直找不到工作,與其賦閒在家,不如參與義工服務,回饋社會。初時我只抱著當社工『左右手』的心態,然後發現每次活動都幫助到10多個家庭解決三餐溫飽,便燃起使命感,變得更加積極投入,希望令檔主感受到我們的誠意,願意繼續捐出蔬果。」性格內歛的錦華笑言現在還會跟兩位義工和街坊交流教養子女和煮食心得,與社區的距離亦拉近了。

及時支援 建構互助社區

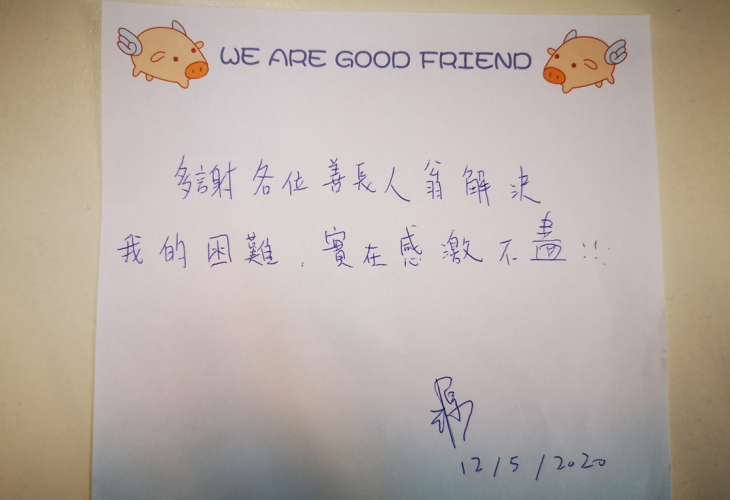

不經不覺,「收菜活動」已開展了四個月,服務了77位東涌居民。阿霞(化名)是其中一名受惠者,她苦說受疫情影響,丈夫經常開工不足,一家五口生活捉襟見肘,更時常為膳食開支而憂心,幸得有心檔主捐出蔬果,實在是雪中送炭。陳俊偉認為活動不僅是一些「N無家庭」的及時雨,亦成為社工與東涌居民的橋樑,讓他們知道面對家庭困難和壓力時,可隨時向社工求助,以尋求合適的社會資源。

單位主任區俊謙坦言「收菜活動」令他充分感受到「東涌人」的溫情:「我知道檔主每個星期也會貼心預備好捐贈的食材,有時甚至會捐出一整箱新鮮的薯仔、香橙和蔬菜呢!」未來,中心團隊除了繼續推展「收菜活動」外,還會探索跟麵包店等商戶的合作空間,希望可連繫東涌區不同持份者,建立一個彼此分享、互助互愛的社區支援網絡。

繼續閱讀

安老服務

走出病痛陰霾 陪伴至親走到盡頭

女兒悉心照顧體弱母親

年逾八旬的李婆婆行動不便、患有眼疾及柏金遜症,於兩年多前開始入住聖公會牧愛長者之家(下稱「牧愛長者之家」)。「那時李婆婆的自理能力較弱,但精神尚算不錯。她本身育有一對子女,跟女兒的感情特別要好,每當提起寶貝女兒,總是笑不攏嘴。女兒也很疼錫李婆婆的,無奈要兼顧工作和家庭,不能全職照顧她,初時只好暫送她往私營院舍,後來為了讓母親得到較佳的照顧,便申請入住我們的資助院舍。」負責照顧李婆婆的社工張嘉欣姑娘憶述。

李婆婆在私營院舍時,習慣時常卧床,但張姑娘卻鼓勵婆婆多運動和參加院舍舉辦的活動及小組,以保持認知和活動能力。為了協助婆婆適應新院舍的生活,張姑娘時常關心她的身體和情緒需要,並為她安排合適的活動,希望令她盡快融入這個「家」。「女兒當然是李婆婆的精神支柱,每週也前來探望母親,並帶來『愛心湯水』,又替她按摩以紓緩身體酸痛。女兒亦很信任院舍,不時與我們分享李婆婆的生活習慣、喜好和身體狀況等,好讓我們多了解婆婆,方便照顧。」張姑娘指女兒看見母親日漸開懷,總算舒一口氣。

社工鼓勵坦然面對病況

可惜好景不常,李婆婆在2019年初開始感覺身體有異,後來確診患上肺癌。「女兒驚聞噩耗時晴天霹靂,完全接受不了,更沒有勇氣向年事已高的母親坦白,擔心她受不住打擊,甚至失去生存意志,於是決定守著這個秘密。」張姑娘得悉情況後,一直開解李婆婆的女兒,建議她先整理個人情緒,平靜下來再思考如何陪伴母親走完最後一段路。

但李婆婆身體的痛楚愈來愈強烈,開始心生懷疑,焦慮不安。另一邊廂,女兒每次探望母親時也憂心忡忡,生怕言談間露了餡兒,令母親胡思亂想。張姑娘心知逃避並非解決方法,遂向女兒表達李婆婆的擔心,同時讓她知道母親的狀況不容樂觀,應好好考慮在餘下日子替母親完成未了心願,並好好珍惜共處時光,不要讓彼此抱憾。「當時女兒慨嘆她為了保守秘密,經常失眠,壓力大得透不過氣來。幸好道出真相後,婆婆的反應比預期平靜,唯一心願就是多與子女共聚。」張姑娘說。

好好告別 不留遺憾

李婆婆後期已十分虛弱,需要長期卧床,而癌症引發的疼痛亦令她無法進食。張姑娘知道婆婆從前喜歡跟丈夫到酒樓品嚐一盅兩件,遂與護理團隊商量把點心弄成糊餐,希望能刺激她的食慾,同時讓她懷緬昔日美好回憶。李婆婆的病情亦較反覆,經常進出院舍和醫院,那段時間女兒既要兼顧家庭,也時常陪伴母親,為她打氣。

及至本地疫情爆發期間,為保障院友安全,家屬不能到院舍探訪。為了讓院友與家人保持聯繫,院舍亦為他們安排視像探訪及電話通話,無奈的是李婆婆當時已精神模糊,根本難以跟女兒通話。「於是我經常轉發婆婆在院舍的相片予女兒,並告訴她關於婆婆的狀況,希望令她安心一點。」張姑娘憶述 。

「有一天,李婆婆跟我說:『我時日無多了,好想見見女兒!』的確李婆婆的最後心願不可拖延,於是我隨即跟院長及跨專業護理團隊商討,希望可在符合衛生安全指引的情況下,為母女二人安排恩恤探訪。」張姑娘回想探訪當天,女兒雖然戴了口罩、穿了防護衣,看起來跟平日不一樣,但李婆婆見到女兒已深感欣慰,即使拖著一副疲累身驅,也堅持坐著,一直睜開眼睛望著女兒。女兒亦放下愁緒,輕擁母親,默默安慰。

數天後,李婆婆便撒手塵寰。無疑告別的心情定必悲痛不捨,但重要的是李婆婆和女兒能在最後的日子裡,走出癌症的陰霾,珍惜相處時光,在回憶中永久保留著彼此的愛。

繼續閱讀

安老服務

多行一步 以愛重塑獨居長者晚年生活

長者「不求人」的危險心態

香港聖公會福利協會屬下之竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心單位主任朱竹筠,在黃大仙區從事長者服務多年,他指區內老年人口較多,當中不乏獨居及雙老長者。「有的長者與家人或朋友欠缺溝通,即使身處危機之中,也不會主動求助。他們覺得自己年輕時能靠努力工作養活自己,當年老體衰時又不想成為社會負累,所以便抱著「過得一日得一日」的心態,不想麻煩別人。」朱竹筠坦言要帶領長者走出困局,建立支援網絡,必須先令其放下執著,接受幫助,但這亦是最困難的關卡。然後,他娓娓道出長者輝叔的故事。

不離不棄 感動鐵漢子

2019年11月的某一天,長者中心接獲房署職員來電,指邨內有居民投訴同層一位長者的行為問題,請社工跟進。「職員口中的老人家就是輝叔。我想起偶爾會在長者中心附近碰見他,他比較內向寡言,後來亦不知去向。」朱竹筠沒料到再見輝叔時,他已判若兩人。

那天,輝叔獨個兒待在家門前,坐在輪椅上的他原來早前已截去左腳,神情疲憊。朱竹筠以「惡劣」形容當時的畫面,因輝叔有失禁狀況,輪椅、衣物和地上佈滿大小二便,走廊傳來難聞異味,而狹小的家中則堆滿雜物,寸步難行,根本不適合行動不便的輝叔繼續居住。「雖然輝叔總說不用幫忙,但眼見一位74歲的老人家置身於這慘不忍睹的境況中,不僅無人施以援手,反而受盡街坊的冷言冷語,我怎可能袖手旁觀呢?於是我主動靠近輝叔,希望令他感受到我的誠意與關懷,然後願意到醫院檢查。」面對這項非常任務,朱竹筠知道假如他放棄的話,輝叔也會放棄自己。結果,經歷個多小時的苦勸,倔強的輝叔終於在朱竹筠的真誠打動下願意入院治理。

「我無親無故,只相信你」

輝叔住院後,身體逐漸好轉,但朱竹筠指任務尚未完成,長遠而言還要解決他日常起居照顧的問題。輝叔是獨居長者,行動不便,並且患有糖尿病及高血壓等長期病,所以入住安老院舍比較穩妥。朱竹筠清楚知道要說服輝叔這位鐵漢子,必須先建立互信關係:「我每週也帶些水果、餅乾到醫院探望輝叔,嘗試打開話匣子。初時輝叔不太多言,有所顧忌,對入住安老院舍的建議也支吾以對。惟日子有功,兩個多月的相處逐漸令輝叔對我放下戒心。其實他頗健談的,只是一直沒有傾訴對象,他年輕時只顧工作賺錢糊口,沒有結婚,亦沒有與親戚朋友聯絡,因此入院後也沒有人前來探望他。」有一天,朱竹筠突然收到輝叔一個令人期待的請求:「『我無親無故,只相信你』,並請我幫他安排入住安老院舍。」

打開心窗 活出快樂

輾轉間,朱竹筠和醫務社工終為輝叔覓得合適的院舍,當大家忙於為輝叔打點住院物資時,卻又擔心內向固執的他未能適應院舍新生活。「第一次到院舍探輝叔時,看見他穿了我帶給他的新衣服,剪了頭髮,感覺煥然一新。他還說跟隔鄰的院友和職員相處融洽,生活安好。說真的,我從未見過輝叔如此開懷,這真是意料之外的結果!」朱竹筠很欣慰輝叔願意重新開放自己,擴闊社交圈子,同時認識到自己的需要,接受別人協助。

「輝叔入住院舍之時,剛剛爆發疫症,記得他曾說希望在疫情過後,可跟我一起飲茶。」對輝叔而言,朱竹筠大概不只是一位社工,更是一位可信靠的朋友。很多獨居或隱蔽長者因貧窮、性格或健康等問題,以及長期缺乏與外界或家人連繫,以致自我形象低落,對人失去信任,然而他們內心其實仍然渴望得到關愛。只要我們願意多行一步,接納共融,長者的晚年生活也會截然不同。

繼續閱讀

幼兒服務

發揮社工專業 帶領全職幼兒媽媽參與創作《偕同》刊物 及提升自我效能感

發揮專長.以畫筆支援家長

2019年,Mani的兒子剛入讀N班,為了解孩子進入新階段的照顧技巧,便參加由學校社工舉辦的子女管教小組。「當時學校因為社會狀況而停課,我便致電通知Mani將會順延小組活動,並慰問她和孩子的狀況。言談間,她透露自己曾從事插畫工作,後來為了照顧兒子便放棄事業,閒時也會在網絡上以畫作記下為人父母的苦與樂,為其他家長打氣。當時我剛好要找一位設計師負責《偕同》的封面插畫,既然插畫是Mani的專業和興趣,而她的理念亦與團隊一致,所以我便邀請她合作。」「愛.孩子—在學前單位提供社工服務先導計劃」的駐校社工陳美如姑娘笑指這次通話竟造就了一場有意義的「共創」。

共建共創.Mani與「愛.孩子」團隊開展合作

「愛.孩子」團隊與Mani十分合拍,不用多作解釋,Mani便懂以合適圖像演繹該期主題。後來因有讀者建議在刊物加入親子遊戲活動,於是團隊便增設「偕同小遊戲」,讓親子一同玩樂,Mani也會與團隊一起搜集資料及擬定遊戲。「Mani本身有創作親子手作的經驗,所以很容易便想到一些有趣的迷宮、連線及填色玩意。另外,團隊在本學年運用幼兒健康(Children Well-being)的概念,以加強孩子的情感和美感發展,所以亦由《偕同》第17期起增設「美感專題」,Mani則幫忙設計配合主題的手工活動,引導孩子認識美藝知識及發揮創意空間。」陳姑娘說。

社工專業.讓Mani在團隊工作中助人自助

由一位全職媽媽及服務使用者化身為《偕同》插畫師,Mani感覺尤其開心,因為她早已將生活大部分時間和精神投放到家庭上,沒料到這次合作卻給她機會重拾興趣,善用專長,所以每當《偕同》得到正面評價,都對是她能力的肯定。「參與《偕同》的工作不但豐富了我的育兒知識,更讓我可與團隊一起發放正能量,真是別具意義。」Mani更笑說自己也是《偕同》的忠實粉絲呢!

其實全職家長大多缺乏支援,偶爾遇上子女不聽話時就更感挫敗。因此,陳姑娘認為讓家長一同參與「愛.孩子」的工作及其他義工服務,可提升他們的自我形象:「好像Mani參與《偕同》的插畫工作,既能延續她的平面設計及插畫夢想,也可從助人自助的過程中獲得更多成就感及能力感,建立正面價值。而我亦從Mani身上更立體地認識到全職家長的不同需要,有助「愛.孩子」團隊優化及對焦服務,提供相應支援。」

讀者稱讚.努力得到肯定

整個團隊的努力亦得到肯定,從每期《偕同》網上問卷收集得到的讀者回饋可見有家長稱讚《偕同》內容「貼地」、插畫精美及可增進親子互動等,甚至成為《偕同》的粉絲。學校也將《偕同》的活動資源應用於教學及個別訓練中,並推介此書刊予家長。凡此種種皆有助家長認識「愛.孩子」的服務,有助達至及早識別有福利需要的孩子和家庭,迅速作出介入支援的目標。

《偕同》電子刊物的設計出版,因為家長Mani的參與而更具意義,「愛.孩子」團隊希望未來有更多機會可與家長彼此同行,互動共創。如欲閱覽每期《偕同》的內容,歡迎瀏覽:http://www.skhwc.org.hk/zh-hant/services/main/1/?sub_id=139。

繼續閱讀

復康服務

【復康服務】「疫境」中的及時雨—「疫境自強現金支援計劃」

基層復康人士生活困窘

2020年初,本地疫情首次爆發,由於當時疫情嚴峻,在社會福利署有限服務指引下,香港聖公會福利協會屬下的屯門精神健康綜合社區中心—樂喜聚的偶到及部分實體活動也須暫停,而社工便持續透過電話、視像通話等方式與會員聯繫,關心會員的生活及情緒狀況。「那時,我們得悉不少來自低收入家庭的會員根本買不到,甚至負擔不了昂貴的防疫物資。然而,他們亦要外出工作、購買日用品或覆診,所以只好不斷重用口罩。此外,部份顧主對精神復康人士存在偏見,加上持續多時的疫情令市道轉差,很多會員也找不到工作,亦有些本來從事清潔、餐飲、運輸及保安行業的會員也率先成為裁員、減薪的對象,陷入失業及開工不足的困境。凡此種種皆增添他們的經濟及精神壓力,引發失眠、抑鬱及焦慮情緒。」屯門精神健康綜合社區中心—樂喜聚督導主任陳楚霞姑娘嘆指疫情實令會員的生活雪上加霜。

因時制宜 提供適切支援

「為了關顧會員的健康和精神狀況及解決他們的燃眉之急,福利協會的復康服務單位於2020年4月至10月開展了『疫境自強現金支援計劃』,並獲科栢集團行政總裁岑啟基先生及朋友和合源慈善基金慷慨捐出港幣20萬元。陳姑娘指計劃主要幫助屯門區內受疫情影響而開工不足或失業,同時又未有申領綜援或其他援助金的低收入個案、家庭及單親家庭等會員,為合資格申請人提供一次性上限為港幣5,000元的即時現金津助,以幫補其生活所需及購買防疫必需品等。社工亦會持續跟進受助個案的生活狀況,適時提供情緒支援及輔導。

社會關愛 帶來新的盼望

年近60的阿嬅是抑鬱焦慮症患者,數年前獲轉介到樂喜聚接受服務。多年來,她也藉著剪髮這門手藝賺錢養活家人,惟長期站立工作卻令她的雙膝勞損,不能久站,此外她還患上網球肘,有時發作起來,更是痛得連剪刀也拿不起。縱使生活逼人,阿嬅未有申領綜援,寧願自力更生照顧家庭。可是一場疫情令髮型屋的生意大受影響,阿嬅也因此數個月沒有收入。經濟壓力,加上擔心家人及自己染疫,本已令阿嬅壓力大得透不過氣來,禍不單行的是她的妹妹也確診癌症,四方八面的噩耗終使她的病情復發,情緒極為低落。

「我們十分擔心阿嬅的情況,尤其是知道她生活困窘,需要其他親人朋友接濟,有時每餐只能吃半個飯盒;或是為了省下買口罩的錢,寧願整天不外出。於是中心社工便立即協助她申請『疫境自強現金支援計劃』,希望可以幫助她渡過困境。記得當我們為阿嬅送上現金援助時,她一直默不作聲,我們還以為她拒絕接受支援,後來,她才語帶哽咽地不斷道謝。」說到這兒,陳姑娘十分感觸,並感恩阿嬅接受援助後情緒逐漸穩定下來,更可以利用這筆款項治療痛症,紓緩身體不適。

陳姑娘表示一些精神復康會員往往因自我形像低落、自尊心強或性格被動,而不願意向別人訴說自己的困難或求助,計劃的即時現金支援,對於基層及弱勢人士來說可謂是雪中送炭。這次計劃共幫助了40個合資格人士及家庭,為他們提供緊急的經濟及情緒支援,重燃他們對生活的希望。

接納包容 同行「疫境」路

曠持日久的疫情使人出現抗疫疲勞,更易感到焦慮徬徨,而社交距離限制亦拉遠了人與人的間距,但我們也不應遺忘一些更需接納及支援的弱勢群體,並發揮守望相助的精神,關顧彼此的身、心、靈需要,在「疫境」路上並肩同行。

繼續閱讀

安老服務

「鐘鼓齊鳴」音樂治療活動 助曾中風或有輕度認知缺損長者 從培養興趣中訓練認知能力

香港聖公會將軍澳安老服務大樓獲香港賽馬會慈善信託基金資助,自2018年起開展「賽馬會齡活城市計劃」。「『鐘鼓齊鳴』音樂治療活動是計劃的其中一項重要活動,我們希望活動能協助參加者維持其認知能力,同時讓他們運用音樂表達情緒,重建個人自信。」香港聖公會將軍澳安老服務大樓社工王欣琪姑娘表示。

針對對象的需要

王姑娘表示有研究發現,中風會增加患上認知障礙症的風險,故大樓亦招募了曾中風的長者參加活動。「鐘鼓齊鳴」活動目前有近30名曾經中風,或出現輕度認知能力缺損徵狀的長者參加,活動希望參加者能透過演奏音樂,訓練手、眼、腦部各方面的協調能力,並刺激他們相應的感官,達到鍛鍊認知能力的治療效果。

此外,罹患中風或認知功能開始衰退,對許多長者在心理上也會造成打擊,所以活動也希望令參加者能從演奏中紓發情緒,而參加者亦會因為能成功演奏樂曲及公開表演,重建自信心。

兩種樂器各有優點

計劃為甚麼挑選彩虹鐘和非洲鼓作為演奏樂器?「主要原因之一是它們十分輕便,即使不來中心,參加長者也可以在家中自行練習、演奏及訓練,而且兩種樂器也各有訓練優點。」

計劃的音樂治療師伍偉文進一步解釋:「以彩虹鐘為例,八個彩虹鐘各自代表一種顏色,配合特別為計劃設計的『彩虹樂譜』,就能加強手眼協調能力的訓練。有別於傳統的五線譜、簡譜以音符、數字等方式來指示演奏,『彩虹樂譜』改以不同顏色及長短的色塊來表達音符、節拍,長者只要看到樂譜,由眼到手,就立即知道該按下哪一個相應的彩虹鐘。」

至於非洲鼓,伍偉文則指隆隆鼓聲可以振奮人心:「不少長者會因身體老化及病患,情緒變得負面起來,這些鼓聲就好像鼓勵他們積極面對,相信對他們的情緒可以起到正面作用。」

社工負責情緒輔導

除了音樂治療師外,社工也在活動中扮演不可或缺的角色。王欣琪姑娘表示,不少長者在參加活動、進行公開表演前,內心也充滿猶豫:「他們很多未曾接觸樂器,要記熟歌譜並站在陌生人面前表演和分享,確實不是易事。」

「作為社工,需要發掘組員的潛能,學習如何克服困難。我會鼓勵組員不要急於挑戰難度,當他們成功奏出一首的新歌時候,他們變得有自信。遇上演出時表現失準,我會安撫和鼓勵組員。我們共同探索困難地方,每當克服一個難關的時候,組員除感到喜樂外,培養解決問題方法,對他們面對生活逆境時候十分有幫助。」王欣琪分享社工的角色工作。

退休前任職汽車維修工作的羅偉昌伯伯,中風後左手及左邊身軀變得不太靈活,日常對答也受影響,自信心變得低落:「參加活動後,我發現記歌譜令自己的記性有進步,打非洲鼓也可以紓發內心情緒。」

「但最令我開心的,就是雖然自己只得一隻手較為靈活,但透過積極練習,自己原來與其他可以靈活運用兩隻手的參加者一樣,可以熟練地駕馭那八個彩虹鐘,這大大提高了我的自信心呢﹗」羅伯伯欣喜地笑道。

繼續閱讀

訂閱福利協會快訊

緊貼我們的服務動向,了解你的支持如何讓有需要人士轉化生命

*按「訂閱」後即代表閣下已同意本會之免責聲明及私隠政策