幼兒服務

【聖公會聖多馬幼兒中心】繽紛五天計劃 成就愉快教與學

五天教學主題 增強課程連貫性

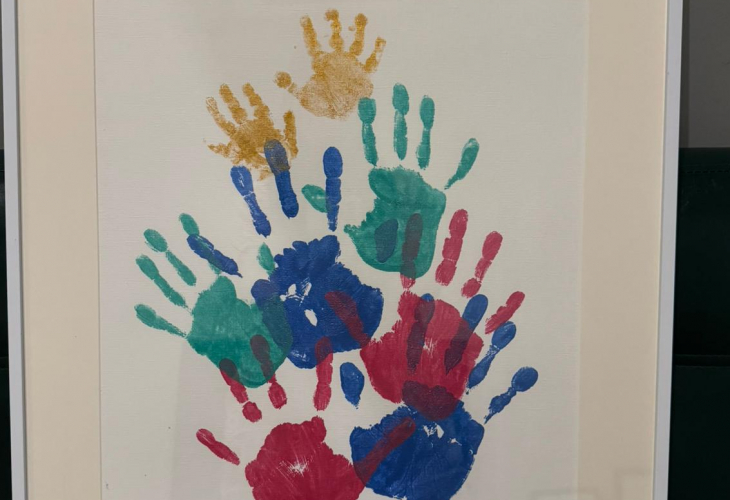

為進一步延伸「愛康園」的理念和優化教學日程,聖多馬幼兒中心今年推展了「繽紛五天計劃(Fantastic 5)」,週一至週五分別設有五天特色的教學主題,包括Green Monday、Helpful Tuesday、Friendly Wednesday、Religious Thursday及Relaxing Friday。Green Monday以健康和環保為題,讓孩子透過不同感官認識各類蔬果,並以這些蔬果做圖工,循環再用。Helpful Tuesday以助人為己任,旨在提升孩子的能力及同理心。Friendly Wednesday透過混齡/混組活動增強孩子與他人合作,從而學習友愛,發展社交能力。Religious Thursday以宗教故事、詩歌和話劇讓孩子認識主,學會愛與感恩。Relaxing Friday是自由舒暢的一天,孩子可投入戶外活動,放鬆身心。「統一五天的教學主題,既有助家長了解學校的教學方針,亦令課程更具系統及連貫性,使老師易於掌握教學日程及聚焦課堂內容,從而加深孩子的學習記憶。過往家長可透過觀課了解子女在校情況,但次數較少,欠缺互動。現在家長可輪流於Helpful Tuesday入校當輔助老師,在孩子就讀的組別協助及照顧同齡幼兒,從而親身參與孩子的學習經歷,了解老師的工作,互相交流育兒心得。」曾麗怡中心主任說。

深化學習成效 促進家校溝通

採訪當日正是Helpful Tuesday。甫進校園,已見一張張可愛笑臉圍著老師團團轉。這邊廂,家長跟小孩子一起摘菜和砌積木。那邊廂,老師帶著幾位大組和N班的哥哥和姐姐探望小寶寶,由他們幫忙餵奶及哄寶寶睡覺,場面有趣溫馨。「我們不想以說教方式單向貫輸道理,反而著重於日常活動中帶出服侍與關懷的信息,讓孩子自然明白助人的意義。」曾麗怡中心主任表示現在即使不是星期二,孩子也學會主動關懷其他同學。

這天,關太、冼生和冼太幾位家長到校當小組老師,負責照顧不同組別的嬰幼兒。關太三名子女先後在聖多馬幼兒中心就讀,她尤其欣賞中心做到教顧合一:「除了日常的起居照顧外,老師還讓孩子學習群體生活,啟發他們的認知和自理能力。以往學校按單元教學,學習內容的延展性有限。現在實行五天主題教學,學習內容和活動會豐富和深刻一點。好像囝囝會回家跟我說聖經故事,又說自己是大哥哥,原來他在Helpful Tuesday幫忙餵奶和照顧小寶寶呢!」

另外,冼生和冼太也贊同入組的安排,冼生分享說:「我們對學校認識多了,自然更安心。我特別欣賞老師以水樽、奶粉罐和汽水罐等物料製作環保玩具,這些玩具沒有指定玩法,更能促進寶寶的創意和認知發展。」

重視家校同行 讓孩子在愛內成長

「繽紛五天計劃」實行將近一年,曾麗怡中心主任表示家校反應正面:「現在老師的教學流程更為暢順,家長亦認同計劃有助增強家校了解和溝通。此外,混齡或混組活動也打破了小朋友間的隔膜,令他們願意多嘗試不同班組的活動,並從遊戲中學習合作、禮讓和關顧,從而建立良好品格。」曾麗怡中心主任希望未來「繽紛五天計劃」可提升家長在不同學習環節的參與度,家校同行,讓寶寶在滿滿的愛與關懷中健康成長。

繼續閱讀

義工服務

「傑出義工獎勵計劃」獎項得主系列 (三):非一般「老細」 打開「隱蔽長者」心扉

天生樂天派

在新西蘭定居多年的葉啟明自言天生熱情,愛與不同人打交道,在當地華人社區早已是街知巷聞的「社交達人」。樂於助人的他在2010年回流後,在福利協會繼續做義工,而且事事上心。

社區上有不少長者孤立無援,既沒有親友幫忙,性格也比較封閉,這些老友記正正是葉啟明的重點服務對象,而他自有一套心得與這些長者溝通:「老友記普遍對陌生人有戒心,要進入他們的圈子必須先取得他們的信任。不少長者關心切身福利,如以領取『生果金』等長者津貼作為話題,對方自然會回應。」葉啟明補充,只要耐心地釋出善意,日子一久,雙方就能建立互信。

正是這份投入、熱誠和親和力,令中心職員及其他街坊為葉啟明起了「老細」這個「花名」,意指他做義工像老闆打理自己生意一樣,付出很多時間和心力。「他們只是跟我開玩笑,不過這種性格的確讓我在做義工時認識很多朋友,現在早上去做運動,從街頭走到街尾,都會遇上不同街坊與我打招呼。如果停下來和每一位談天,相信要花上一個小時。」

助囤積癖長者最難忘

談到做義工時最難忘的經歷,葉啟明表示曾經在進行社區清潔活動時,遇到一位有「囤積癖」的長者,甫開門便被屋內的環境大嚇一跳。「當時我們正為長者進行預約上門的新春家居清潔服務,其中一位老友記的房間竟堆放數千包垃圾,單是廚房已有近2000個用過的發泡膠餐盤,這個景象令我驚嚇不已。」

葉啟明明白在這位囤積癖長者的眼中,這些垃圾都是他的命根,所以若要替他清理家居,過程絕不可操之過急,而且事前必須先獲得對方的信任。

「我首先主動提出替這位長者更換已壞掉的光管,之後定時探望對方,直到大家建立關係後,才勸他清理屋內垃圾。」在葉啟明的努力下,這位長者最終同意丟掉部分垃圾,令屋內闢出一條逃生路,就算發生火警也有路可逃。

此外,葉啟明也曾遇上一名性格孤僻的長者,對方行走不便又自我封閉,整天十分鬱悶的樣子,後來經過自己三番四次的開解,這位長者才打開心窗,變得開朗起來。

對於獲頒本屆「傑出義工獎勵計劃」金獎,葉啟明認為是一種鼓勵及認同,自己付出少少時間幫助社區有需要人士,就能令他們獲得關懷及照顧,實在令他感到無限喜樂。

繼續閱讀

義工服務

「傑出義工獎勵計劃」獎項得主系列 (二):95歲「開心果」 風雨不改做義工

從不間斷的驚人毅力

趙婆婆退休前是一名護士,10年前患上柏金遜症,於2014年入住香港聖公會將軍澳安老服務大樓阮維揚長者之家。趙婆婆在院舍的生活十分規律,每天吃完早餐後,就會幫手將當天的報紙放在報紙架,方便其他院友借閱;午睡後,她協助摺圍裙;晚餐後又會清潔名牌及清理杯盤。此外,「老趙」還會親筆揮毫為院舍撰寫菜單;而作為院舍管理委員會的成員,她還會善用自己過去在工作上的專業知識,就院舍膳食的質素及營養水平提供意見。

在院舍居住以來,趙婆婆一直從無間斷為院友付出,每日從事義務工作2至3小時,箇中毅力令人肅然起敬。回想最初做義工的原因,她這樣說:「我是基督徒,做義工多少受信仰感染。所謂「老有所為」,做義工能夠幫助其他院友,不但令我的心靈和時間變得充實,並能結交好友。」

由於樂於助人,加上性格開朗、笑容燦爛,趙婆婆被院友、家屬和職員視為「開心果」和「親善大使」,所以不少院友也會向她說心事,對此「老趙」一點也不以為然:「院舍是大家庭,大家要像親友一樣,同食同住、互相照顧。」

病患無損助人熱誠

更加令人敬佩的是,身患柏金遜症的趙婆婆雖然活動能力有限,而且還曾經因為做義工而受傷,但這些經歷沒令她做義工的熱誠有所減退。大約6年前,趙婆婆當時居住在另一機構的院舍,她陪同一位院友外出覆診時,期間不慎跌倒,導致腰骨受傷,需送院治理,出院後需臥床休養一個月。

被問到付出這樣多時間和心力做義工是否值得?「老趙」想也不想就表示:「當我出院後休養時,很多被我幫助過的院友也來問候我,令我更加覺得過去的付出也是值得﹗」

作為本屆「傑出義工獎勵計劃」最年長的金獎得主,還有數年時間便年滿百歲的趙婆婆表示,未來只要身體狀況許可,就一定會繼續做義工助人。「天父給我健康,我就會好好善用,繼續幫助其他有需要的人,做我應該做的事情﹗」

對於今次獲獎,「老趙」覺得做義工不是為了領獎,而是可以幫助別人的同時亦可以充實生活,發揮基督徒:愛人如己的精神﹗

繼續閱讀

義工服務

「傑出義工獎勵計劃」獎項得主系列 (一):讀寫障礙症男生 透過攝影助己助人圓夢

無法分辨b和d

讀寫障礙令冠威充滿挫敗感:「我大概在幼稚園時發現自己看書時往往未讀完一行便跳到第二行去,對很多字詞的意思無法掌握。此外,寫字也上下左右倒轉,看見形狀相近的字或字母時,例如b和d總是無法分辨。」

學習過程之外,父母的期望也使冠威充滿壓力。「家長總會望子成龍,父母最初接受不到我有讀寫障礙,而且認為我應該在主流學校繼續升學。到我中三輟學打算改報攝影課程時,也費了一番唇舌才能說服他們。」

不幸中之大幸的是,冠威在小三的輔導班上遇到一位好老師,在對方的指導下學習攝影,之後更以成為攝影師作為人生目標。在恩師的幫助下,冠威不但跟隨他外出工作,從旁「偷師」學習技術,更獲對方介紹工作。「攝影、拍片令我有成功感,父母看到我的作品後,不再整天擔心我。現時我的最大目標,就是開設一間擁於自己的攝影工作室。」

從受助者到助人者

除了透過攝影完成自己的夢想,冠威在恩師的啟發下,也積極參加義工活動,希望利用攝影幫助其他人,像自己當年受到幫助一樣。知道不少基層家庭無力負擔去外地旅行,冠威會先替他們拍照,再利用程式將照片與不同國家的風景名勝相片合而為一,以這個略帶傻氣的另類方法,為這些基層家庭「圓夢」。

此外,多才多藝的冠威還會在社區中心教小學生彈奏烏克麗麗(Ukulele),當中不少學生也與他一樣患有讀寫障礙。「自己的經歷讓我與他們更容易溝通,更明白他們面對的困難,我希望能夠善用自己的經驗去幫助更多人。」

香港聖公會福利協會一直致力推動社會各界參與義工工作,在2018年福利協會的義工人數達17,000人,義工服務的受惠人次達200,000人。福利協會自1988年開始舉行「傑出義工獎勵計劃」,今年第22屆嘉許禮的主題為「關懷服務 多行一步」,協會合共頒出個人義工獎「榮譽獎」5個、「金獎」42個;「團體關懷奬」17個以及「企業關懷獎」19個,藉此表揚義工,同時向社區推廣做義工這個美好習慣。

繼續閱讀

安寧服務

安寧服務系列(二) 音樂老師轉化亡夫傷痛 助其他「漸凍症」病人和家屬 |聖公會聖匠堂賽馬會安寧頌「安寧在家」居家照顧支援服務

照顧丈夫難,處理自己情緒同樣不易。幸而在聖公會聖匠堂安寧服務的協助下,在丈夫生前直至離世期間,寶儀也得到社工的情緒支援,最終將傷痛轉化成正能量,以自身經歷協助更多同路人。

認得樣子 卻忘記是妻子

截至2018年,全港約有500人患上「漸凍人症」,患病的人全身肌肉會逐漸萎縮,影響活動及表達能力,洗澡、進食等生活環節也要人貼身照顧。回憶照顧丈夫阿德的日子,寶儀指自己當時已辭去工作,但即使全心照顧也覺得吃力,整個人充滿壓力。

「一早起床就要為他洗澡,屋企也特意鋪上軟墊,因為擔心他會跌倒。他無力咀嚼,餵他吃東西要先攪碎,5毫升接5毫升去餵。那時我經常哭,因為真的覺得很痛。」

對比照顧帶來的辛勞,或許丈夫一步步失去認知及表達情緒的能力,更令寶儀傷心難受。「他會認得我的樣子,但有時會忘記我是他的妻子這個身份。我會彈琴希望令他開心一下,最初他會鼓掌,之後只能用眼神回應,再後來好像甚麼反應也沒有。」

社工提醒 別忘照顧自己

「漸凍人症」病人在確診後,一般餘下的日子不會多。寶儀為了減輕丈夫所受的痛苦,令他在最後的歲月盡量維持正常生活,同時能夠平安、有尊嚴地離開,她與丈夫商量後決定不進行任何「入侵性治療」,並且簽署預設醫療指示,若丈夫心跳停頓的話不作搶救,讓他自然離世。

經紓緩治療科的醫護人員介紹,寶儀認識到聖公會聖匠堂賽馬會安寧頌「安寧在家」居家照顧支援服務項目經理林嘉欣(Kimmy),開始了解寧養服務並成為受助者之一。

「Kimmy對我的支援主要是在情緒方面,例如她會買一些食物或者潤手霜來探我,透過這些小小的心意,提醒我在照顧丈夫時,也要善待自己。不開心的時候,她會提出一些有用的見解,讓我從另一角度重新思考生老病死的問題。」

自言最初對寧養服務所知不多的寶儀,認為相關服務十分重要,又指香港社會對臨終病人及家屬的支援有限,例如是嚴重殘疾的家居服務、病人及家屬的情緒治療等。

轉化傷痛 譜出動人樂章

阿德最終在去年中離開人世。失去摯愛的寶儀,人生沒有因此失去重心,甚或變得自怨自艾,在Kimmy的邀請下她成為「安寧在家」計劃的義工隊成員,專門探訪其他「漸凍症」病人及家屬,從受助者的角色變成幫助者。

「之前沒有想過從網上學到的知識、照顧技巧等,能夠幫助到其他同路人面對傷痛。這是一個延續和轉化的過程,也是一個助人自助的經過。對我來說,每次探訪,每次都是一次情緒紓緩,讓我一點一點放下這件事。」

的確,任職音樂老師的寶儀,在訪問當日一直笑容滿面,期間更與Kimmy即興唱詩歌。看來在人生路上,寶儀已譜出另一章動人的生命樂曲。

繼續閱讀

安寧服務

安寧服務系列(一) 3歲小孩認識生死 走出喪父傷痛 | 聖公會聖匠堂賽馬會安寧頌「安寧在家」居家照顧支援服務

阿詩(化名)丈夫出事時才40出頭,育有3歲的女兒欣欣(化名)。阿詩永遠忘不了那一夜—當晚她和丈夫正準備上床睡覺時,丈夫突然全身冒汗,到了半夜,他突然失禁和嘔吐。他被送到醫院後,已陷入昏迷,經診斷後,發現原來他是腦內有腫瘤。「如果你丈夫在這兩天內能醒來,便可以開刀做手術切除。」醫生說,阿詩當時仍心存期盼。

可是,丈夫情況一直未有好轉,憂心仲仲的她經同事介紹下認識了聖匠堂安寧服務。「中心同工曾提示我要有心理準備接受丈夫會有離開的可能,叫我想想有什麼可以為丈夫做,讓他走得無憾。當時,我忍不住崩潰痛哭,因為我一直未敢想像這些問題。」阿詩憶述說。但這次對話令她知道是時候思考如何走接下來的路,尤其是她察覺到欣欣的情緒轉變。雖然欣欣當時只有3歲,但仍感覺到生活變得不同了。面對家裡沈鬱的氣氛,以往是眾人開心果的阿詩卻又無法逗得大家笑,活潑好動的欣欣變得安靜,總是自己坐在一角不發一言。阿詩看在眼裡覺心痛,卻又不知如何開口向女兒解釋,只是對她說爸爸在醫院睡覺。

負責阿詩個案的Kimmy向她解釋要相信孩子有能力認識、面對及參與親人患病至死亡的過程,前提是逐步為他們做好心理準備,建構安全感。她頭幾次約見欣欣,先透過遊戲建立信任,再逐步告訴她爸爸在醫院的情況。她又鼓勵欣欣畫畫送給爸媽、沖咖啡給媽媽喝,讓她知道自己亦可以為家人付出和分擔,消除她的無力感。同時她亦建議阿詩在探望丈夫的時候拍一些照片,透過圖像讓欣欣知道媽媽去了哪裡,並且讓她認識醫院的場景,同時讓她自行選擇是否去探望爸爸。另外,中心又給欣欣選擇了一條魚代表自己並帶在身邊,目的令減低她面對陌生情景時的不安、焦慮感覺。

經過幾次會面後,欣欣第一次到醫院探爸爸,她望著雙眼緊閉的爸爸,摸了摸他的手,在他耳邊說了一句「爸爸,我愛你」。Kimmy解釋,那次探病後,欣欣問了許多關於爸爸的問題,這反映她並不抗拒。而探望這個過程除了讓父女連結,更重要是讓欣欣接受當時躺在床上的爸爸與之前和自己玩耍的爸爸已不同,同時亦讓她明白醫院和爸爸都正在努力,只是爸爸暫時無法起來。 Kimmy亦提到如家長能陪伴孩子共同經歷過程,對孩子來說是最好的,但家長先要照顧好自己,才能盛載孩子的情緒。

丈夫出事以來,阿詩一直擔當著一家之主的角色,在家中總是掩蓋傷心與擔憂,直至丈夫情況惡化,她終於第一次在女兒面前哭起來,女兒看到有點不知所措,緩緩走到她身旁,二人相擁而泣。抹乾眼淚後,母女二人決定一同畫一幅全家幅送給爸爸,畫中一家人手牽手,團聚在一起。這是她們合力送給爸爸的第一份禮物,這次的合作亦是她們由各自面對變成共同面對困難的轉捩點。

不久,阿詩丈夫就離世了。死亡對孩子來說很抽象,Kimmy表示繪本故事是很好的一種工具。例如:透過小狗因病死了等故事情節,可讓小朋友明白「死亡」的概念—那是每個人也會經歷的階段,並且是有原因而不能逆轉的。欣欣透過星星的故事令自己的情感能有所寄託—即使爸爸的身體將化為灰燼,再也不存在,但當她望向天上的星星時仍可與爸爸有所連繫。

事隔一年,阿詩和欣欣漸漸走出傷痛,過著新的生活。阿詩感恩在傷痛的日子有Kimmy同行,雖然現在想起丈夫仍難免會傷感,但看到欣欣活潑開朗的笑容,都會令她暫時抹走哀傷。阿詩微笑著說:「女兒從經歷中成長了,現在反而是女兒給予她力量繼續走下去。」

聖公會聖匠堂長者地區中心於2016年1月開始推行賽馬會安寧頌「安寧在家」居家照顧支援服務,為屯門、天水圍及元朗區的晚期病人及其家屬提供各種支援服務,包括:社區服務轉介、病人及家屬互助小組、臨終圓夢以及哀傷輔導等,讓臨終病人在人生最後階段能活得有尊嚴且無憾。

繼續閱讀

訂閱福利協會快訊

緊貼我們的服務動向,了解你的支持如何讓有需要人士轉化生命

*按「訂閱」後即代表閣下已同意本會之免責聲明及私隠政策